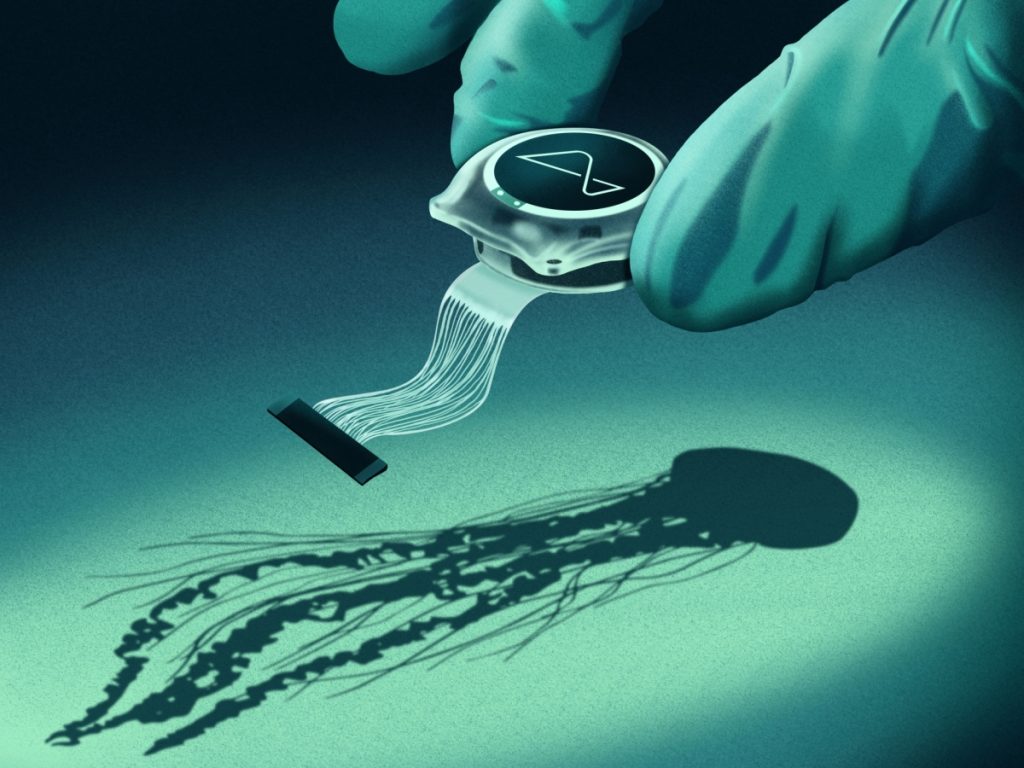

दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार एलन मस्क एक लंबे अर्से से मनुष्य और मशीनों के बीच तालमेल बढ़ाने तथा मानवीय क्षमताओं को मौलिक रूप से बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग की वकालत करते रहे हैं। हाल ही में मस्क ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार अपने ब्रेन चिप या ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस को एक इंसान के दिमाग में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है और वह तेज़ी से ठीक हो रहा है।

मस्क ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “प्रारंभिक नतीजे उत्साहवर्धक हैं और ये न्यूरॉन स्पाइक का पता लगाने की उम्मीद जगाते दिखते हैं।” दरअसल न्यूरॉन स्पाइक, वे विद्युत संकेत होते हैं, जिससे तंत्रिकाएं आपस में संपर्क स्थापित करती हैं। मस्क ने इसके बाद लिखा कि न्यूरालिंक के पहले उत्पाद को ‘टेलीपैथी’ के नाम से जाना जाएगा। कंपनी का दावा है कि ब्रेन चिप इंप्लांट का उद्देश्य दृष्टिहीनता, बधिरता, टिनिटस, मस्तिष्क आघात या जन्मजात तंत्रिका विकारों से ग्रस्त रोगियों के जीवन को आसान बनाना है।

मस्क के मुताबिक, ब्रेन चिप इम्प्लांट केवल सोचने मात्र से, आपके मोबाइल या कंप्यूटर और उनके माध्यम से लगभग किसी भी डिवाइस का नियंत्रण संभव बना देता है। इसके आरंभिक उपयोगकर्ता वे दिव्यांग होंगे, जिनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। कल्पना करें, अगर स्टीफन हॉाकिंग होते तो इसकी मदद से वे एक स्पीड टायपिस्ट या नीलामीकर्ता के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से संवाद कर पाते।

गौरतलब है कि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने मई 2023 में न्यूरालिंक को मानव परीक्षण के लिए मंज़ूरी दी थी। इसके बाद सितंबर में कंपनी ने घोषणा की थी कि वह अपने शुरुआती परीक्षण के लिए उपयुक्त लोगों की तलाश कर रही है। इसलिए मनुष्य में चिप इंप्लांट की हालिया घोषणा ने तंत्रिका विज्ञानियों को आश्चर्यचकित नहीं किया, उनके लिए यह खबर काफी हद तक अपेक्षित ही थी।

यह कल्पना ही बड़ी रोमांचक लगती है कि हमारे दिमाग में एक चिप इंप्लांट कर दिया जाए तथा हम हाथ-पैर हिलाए बिना बस पड़े रहें और हमारे सोचने भर से ही मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी जैसे उपकरण काम करने लगें। इंसानी दिमाग में चिप इंप्लांट की खबर के साथ यह कल्पना अब हकीकत का रूप लेती नज़र आ रही है। अगर न्यूरालिंक का यह प्रयोग पूरी तरह सफल हुआ तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी।

2016 में मस्क ने कुछ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ मिलकर न्यूरालिंक कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी का उद्देश्य ऐसी ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस तकनीकों का अविष्कार करना है, जिससे इंसान अपने दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ सके। लंबे समय से वैज्ञानिकों की यह मान्यता रही है कि इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने से मस्तिष्क के जटिल रहस्यों को समझा जा सकता है और शारीरिक व मानसिक रोगों से पीड़ित मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। इसका सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिल सकता है, जो किसी वजह से अपने हाथ-पांव नहीं चला सकते और अपने मन में चल रही बातों को व्यक्त नहीं कर पाते। इससे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी आदि को चलाने या नियंत्रित करने के लिए हाथ-पांव हिलाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी और मूक-बधिर भी मशीनों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकेंगे तथा बाहरी दुनिया से संवाद स्थापित कर सकेंगे।

इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने की बात साइंस-फिक्शन फिल्मों जैसी लगती है। उदाहरण के लिए, 2018 में आई हॉलीवुड फिल्म ‘अपग्रेड’ को ही लीजिए। इसका नायक ग्रे एक हमले के दौरान लकवाग्रस्त हो जाता है। एक अरबपति, उसके शरीर में स्टेम नामक एक ऐसी कंप्यूटर चिप इंप्लांट करवाता है जिससे वह वापस चलने-फिरने लगता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, भले ही आज हमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के चलने-फिरने और दृष्टिहीनों के दिखाई देने जैसी बातें साइंस-फिक्शन फिल्मों जैसी लगें, लेकिन मौजूदा तकनीकी प्रगति के मद्देनजर निकट भविष्य में यह पूरी तरह संभव होगा।

दिसंबर 2022 में एक वेब शो के दौरान मस्क ने न्यूरालिंक की सफलताओं और उपलब्धियों को सार्वजनिक करते हुए कहा था कि कंपनी द्वारा निर्मित ब्रेन चिप को मानव परीक्षण के बाद वे स्वयं डेमो के तौर पर अपने दिमाग में इंप्लांट करवाएंगे। इस वेब शो में एक वीडियो भी प्रदर्शित किया गया था, जिसमें एक बंदर अपने हाथों का इस्तेमाल किए बिना अपने दिमाग की मदद से टाइपिंग करता दिखाई दे रहा था। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से छह हफ्ते पहले बंदर के दिमाग में एक ब्रेन चिप इंप्लांट किया गया था। यह चिप कंप्यूटर या स्मार्टफोन और दिमाग के बीच एक इंटरफेस का काम कर रहा था। इससे भविष्य में हम सोचने भर से ही मशीनों को संचालित कर सकेंगे।

मौजूदा समय में ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस जैसी तकनीकों का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा ही है। मसलन लकवाग्रस्त लोगों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध करना जिससे वे सोचने भर से अपने ज़रूरी काम कर सकें। इसके समर्थक कहते हैं कि याददाश्त घटने, बहरापन, दृष्टिहीनता, अवसाद, पार्किंसन, मिर्गी और नींद न आने जैसी परेशानियां भी इस तकनीक से दूर की जा सकती हैं। न्यूरालिंक अभी जिस ब्रेन चिप का मानव परीक्षण कर रही है, उसे अगले 5-6 वर्षों में व्यावसायिक उपयोग में लाने का लक्ष्य है।

मस्क के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर मनुष्य की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस बहुत ज़रूरी है और न्यूरालिंक इसको विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके शब्दों में, “लंबी अवधि में इस तकनीक का उपयोग एआई से हमारे अस्तित्व सम्बंधी खतरे को दूर करने में किया जाएगा।” संभवत: यहाँ मस्क हालीवुड फिल्म ‘दी मैट्रिक्स’ की ओर संकेत कर रहे थे, जिसमें एआई से लैस कंप्यूटर प्रोग्राम पूरी दुनिया पर कब्ज़ा कर लेता है और इंसान अपने दिमाग में ऐसा ही कोई यंत्र इंप्लांट करके दिमागी स्तर पर उस कंप्यूटर प्रोग्राम से लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं।

ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर इंसान, ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस की सहायता से स्वयं को अपग्रेड कर सकें, लेकिन यह भी हो सकता है कि इस टेक्नॉलॉजी के चलते इंसान किसी बड़े खतरे में पड़ जाएं। क्या होगा अगर ब्लूटूथ टेक्नॉलॉजी से संचालित किसी के ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस को हैक कर लिया जाए? ताकतवर लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बड़ा सवाल यह होगा कि इंसानी दिमाग का कंट्रोल कंप्यूटर पर होगा या फिर कंप्यूटर ही दिमाग को चलाएगा? अगर कंप्यूटर ही दिमाग को नियंत्रित करेगा तो 21वीं सदी में वैश्वीकरण और मशीनीकरण के विस्तार के साथ शताब्दियों से चली आ रही मनुष्य की बल और बुद्धि की श्रेष्ठता के खत्म हो जाने का खतरा मंडराने लगेगा। उपरोक्त फिल्म ‘अपग्रेड’ के अंत में भी यही होता है। ब्रेन चिप ग्रे को अपने वश में कर लेता है और उसे अपने मनमुताबिक कंट्रोल करता है।

डर यह भी है कि इससे किसी इंसान की याददाश्त का कोई खास हिस्सा मिटाकर या जोड़कर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा डर प्रायवेसी (निजता) का है, क्योंकि यह किसी के दिमाग की सभी जानकारियां, समस्त अनुभव, यहां तक कि सारी निजी बातें इकट्ठी करके एक चिप में डाल देने जैसा है। बहरहाल, कोई चिप दिमाग की मदद के नाम पर देह और दिमाग दोनों को नियंत्रित करे, इस बात को लेकर वैज्ञानिक और दर्शनशास्त्री दोनों ही चिंतित हैं। कहना न होगा कि अगर हम इसके दुरुपयोग की आशंकाओं और चुनौतियों को दूर या कम कर सके तो निश्चित रूप से भविष्य में न्यूरालिंक चिप दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://static.majalla.com/styles/1200xauto/public/2024-02/167682.jpeg?itok=8XQCJvdx