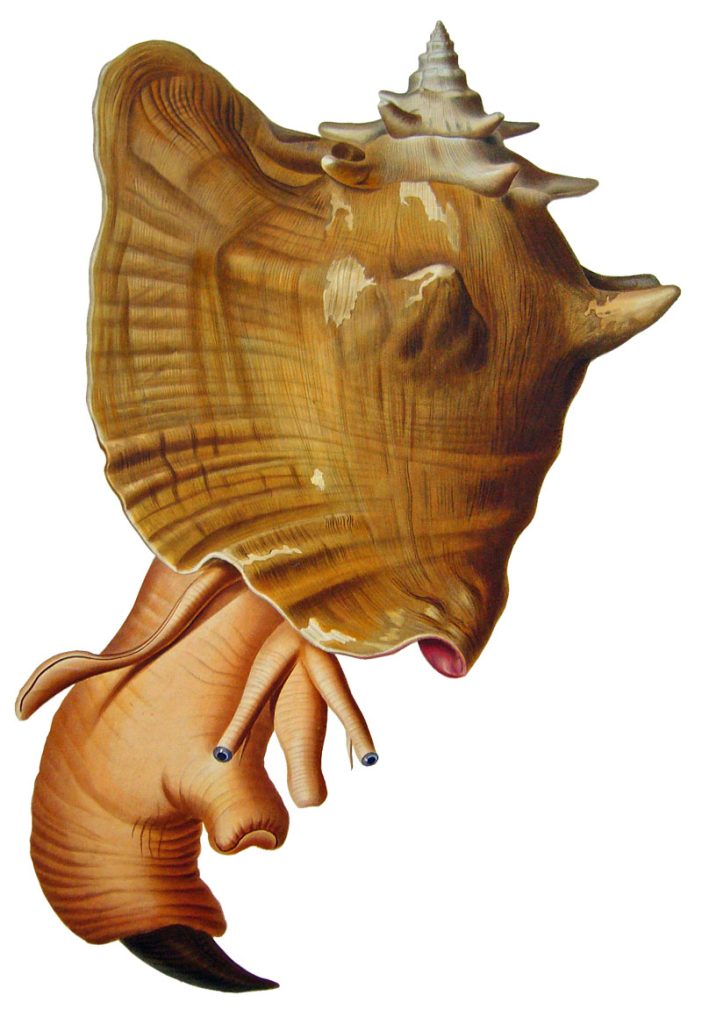

एज़्टेक लोगों द्वारा हमिंगबर्ड को एक नाम दिया गया था ह्यूतज़िलिन यानी ‘सूर्य की किरण’। मूलत: अमेरिकी महाद्वीप के इस पक्षी की साढ़े तीन सौ प्रजातियों के इंद्रधनुषी रंगों ने अक्सर कवियों और आभूषण डिज़ाइनरों की कल्पना को पंख लगाए हैं।

हमिंगबर्ड आकार में छोटे होते हैं: मधुमक्खी हमिंगबर्ड बमुश्किल 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका वज़न 2 ग्राम होता है। वे अपने पंखों को एक सेकंड में 50 बार तक फड़फड़ा सकती हैं, जिसके कारण एक गुनगुनाहट (हम) जैसी आवाज़ पैदा होती है और यही आवाज़ उनके नाम को परिभाषित करती है। वे फूल से रस चूसते हुए शानदार ढंग से मंडरा सकती हैं, और यहां तक कि उल्टी दिशा में (पीछे की ओर) भी उड़ सकती हैं। वे मकरंद के लिए नलीनुमा फूल, जो चमकीले लाल या नारंगी रंग के होते हैं, जैसे लैंटाना और रोडोडेंड्रोन, को वरीयता देती हैं।

उनके पंखों के विश्लेषण से पता चलता है कि उनके हाथ की हड्डियां बहुत लंबी होती हैं लेकिन बांह की हड्डियां बहुत छोटी होती हैं जो निहायत लचीले बॉल-एंड-सॉकेट जोड़ के माध्यम से शरीर से जुड़ी होती हैं। यह जोड़ आधा फड़फड़ाने के बाद पंखों को घुमाने के काबिल बनाता है, जिससे उनमें फुर्तीलापन आता है और पीछे की ओर उड़ना संभव हो पाता है।

समानताएं

भारत में सनबर्ड्स या शकरखोरा पाई जाती हैं। हालांकि यह हमिंगबर्ड्स की सम्बंधी नहीं हैं, लेकिन अभिसारी विकास में ये दोनों पक्षी कई विशेषताएं साझा करते हैं। सनबर्ड्स को नेक्टेरिनिडे कुल में रखा गया है। हालांकि थोड़ी बड़ी सनबर्ड थोड़े समय के लिए मधुमक्खियों की तरह मंडरा भी सकती हैं, और सुर्ख, नलीदार फूलों पर जा सकती हैं। वे जंगल के अंगार सरीखे रंग वाले (पीले-नारंगी) फूलों की महत्वपूर्ण परागणकर्ता हैं।

अलबत्ता खाते समय उन्हें बैठना पड़ता है। हमिंगबर्ड की तरह वे कीट पकड़ सकती हैं, खासकर अपने बच्चों को खिलाने के लिए। भारत में आम तौर पर बैंगनी सनबर्ड दिखने को मिलती हैं। इनके बड़े व चमकीले नर का रूप-रंग मार्च में अपने प्रजननकाल में शबाब पर होता है।

एक ही जगह रुककर उड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। द्रव्यमान के हिसाब से देखें, तो कशेरुकियों में, हमिंगबर्ड्स की चयापचय दर (प्रति मिनट कैलोरी खपत) अधिकतम होती है। इस ऊर्जा का अधिकांश भाग मकरंद से मिलता है। उनके पाचन तंत्र द्वारा तेज़ी से शर्करा उपभोग यह सुनिश्चित करता है कि वे ऊर्जा हाल ही में गटके गए मकरंद से लेते हैं।

इसके अलावा, समान साइज़ के स्तनधारियों की तुलना में उनके फेफड़े हवा से ऑक्सीजन अवशोषित करने में 10 गुना बेहतर होते हैं।

विरोधाभास देखिए कि मनुष्यों में अत्यधिक व्यायाम रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वरित तौर पर ऊर्जा की आवश्यकता के लिए आपका शरीर ग्लूकोनियोजेनेसिस का सहारा लेता है – ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी मांसपेशियों के प्रोटीन जैसे संसाधनों को ग्लूकोज़ में परिवर्तित करना। इसका एक नकारात्मक परिणाम यह होता है कि आप इतनी मशक्कत के बाद भी न तो मांसपेशियां बना पाते हैं और न ही वसा कम कर पाते हैं।

हमिंगबर्ड में अति गहन गतिविधियां करने पर क्या होता है? हाल ही के जीनोम अध्ययनों से पता चला है कि विकास के दौरान, हमिंगबर्ड में जब मंडराने की गतिविधि उभरने लगी तब ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए ज़िम्मेदार एक प्रमुख एंज़ाइम का जीन उनमें से लुप्त हो गया। प्रयोगशाला में संवर्धित पक्षी कोशिकाओं से इस जीन को हटाने पर इन कोशिकाओं की ऊर्जा दक्षता में वृद्धि दिखी।

नकल और नृत्य

तोते और कुछ सॉन्गबर्ड की तरह, हमिंगबर्ड भी किसी अन्य की आवाज़ निकाल (मिमिक्री कर) सकते हैं। जब हमिंगबर्ड के जोड़े को अलग-थलग पाला गया, तो इन दोनों द्वारा गाया गया गीत उनकी प्रजातियों द्वारा गाए जाने वाले मानक गीत से तनिक-सा अलग था।

गौरतलब बात यह है कि वे कान तक पहुंचने वाली ध्वनि और अपनी मांसपेशियों की हरकत का तालमेल बैठा सकते हैं – यानी नृत्य कर सकते हैं।

टफ्ट्स युनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट अनिरुद्ध पटेल ने सिद्धांत दिया है कि आवाज़ की नकल करने के लिए गले की मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता के लिए पहले ध्वनियों के साथ लय में थिरकने की क्षमता होना ज़रूरी है। हालांकि, हमिंगबर्ड हम मनुष्यों की तरह जोड़े या समूहों में नृत्य नहीं कर सकते हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://th-i.thgim.com/public/incoming/7rgglu/article66549484.ece/alternates/LANDSCAPE_1200/IMG_17istb_Vervain_hummi_2_1_LT9LVIII.jpg