इस गर्मी का मौसम जब उतार पर होता है तब अक्सर दो सांपों का आपस में लिपटना हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। लगता है, दोनों लिपटते हुए नृत्य कर रहे हों।

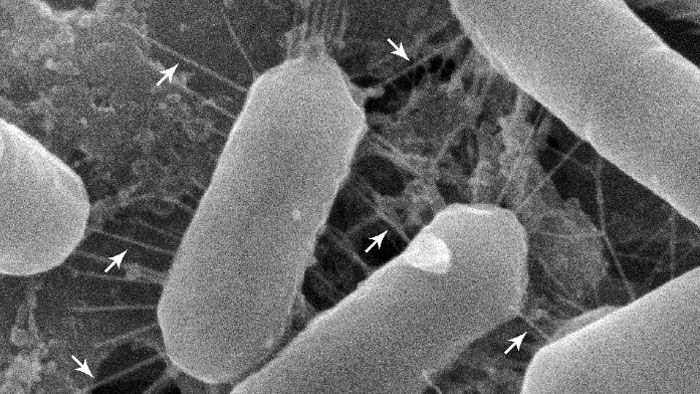

सांपों द्वारा निर्मित ये दृश्य अक्सर अखबारों की सुर्खियां भी बनते हैं। एक अखबार के ब्यूरो चीफ ने मुझसे सांपों के बीच चलने वाली इस दिलचस्प लीला के बारे जानना चाहा। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह सच है कि नर और मादा सांपों के बीच यह प्रणय लीला है? उनके पास आपस में लिपटे हुए दो विशाल सांपों का चित्र छपने के लिए आया था। वे उस चित्र का चंद पंक्तियों में कैप्शन देना चाह रहे थे। आम तौर पर इस घटना को नर और मादा का समागम समझा जाता है जो वाकई में मिथ्या है। यह तो दो प्रतिद्वंदी नर सांपों के बीच युद्ध है। दरअसल, धामन नामक सांप की प्रजाति (Ptyas mucosa) के नर सदस्यों के बीच यह दृश्य देखा जाना आम बात है।

धामन आम तौर पर खेतों, जंगलों, झाड़ियों में बहुतायत से पाया जाता है और चूहे खाता है। इसकी अधिकतम लंबाई 8 फीट तक हो सकती है। यह एक अत्यंत सक्रिय सांप है और प्रजनन काल में इसकी सक्रियता का बढ़ना स्वाभाविक ही है।

इस प्रकार के दृश्य अक्सर गर्मी के उतार और मानसून की बौछार के साथ शहरों व कस्बों के खुले मैदानों में अधिक दिखने लगते हैं। इसमें दो सांप रस्सी में एंठन की तरह लिपट जाते हैं। दोनों का सिर वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठा होता है। दोनों एक दूसरे को पटखनी देने की जी-तोड़ कोशिश करते हैं। इस युद्ध में वे एक दूसरे से लिपटते हैं और अपने थूथन से एक दूसरे पर वार करते हैं। युद्ध लगभग घंटे भर तक चलता रहता है जब तक कि एक नर दूसरे को पटखनी न दे दे। इस युद्ध में जो सांप पस्त होकर ज़मीन पर गिर जाता है वह समझो हार चुका होता है। युद्ध में जीतने वाला नर सांप फिर आसपास मौजूद मादा के साथ समागम करता है। इसके बाद मादा धामन किसी सुरक्षित जगह पर 6 से 15 की संख्या में अंडे देती है।

सांपों में इस युद्ध को लेकर अधिक अध्ययन नहीं हुए हैं। अमेरिका में सांपों की कई प्रजातियों में यह व्यवहार देखने को मिलता है जिनमें इंडिगो स्नेक, रेटल स्नेक, और कॉटनमाउथ सांप प्रमुख हैं। इन प्रजातियों में मादाओं की तुलना में नर बड़े होते हैं। दो नरों की लड़ाई में वे ज़मीन के लंबवत खड़े होते हैं। इस दौरान सांप एक दूसरे को काटते नहीं।

त्रुटिवश धामन सांप में इस घटना को नर और मादा के समागम के रूप में समझा जाता है। लेकिन समागम की प्रक्रिया में नर और मादा इस तरह से आपस में खड़े होकर लिपटते नहीं हैं। नर सांप मादा के शरीर पर रेंगता है। कभी-कभी नर सांप मादा के सिर को दांतों से काटता है। माना जाता है कि यह काटना महज़ मादा के प्रति प्यार दर्शाना हो सकता है। सर्प विज्ञानी युद्ध और प्रणय की इन दोनों घटनाओं की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रजनन काल में नर सांपों के बीच शक्ति प्रदर्शन के लिए होने वाला युद्ध सर्प के दो परिवारों बोइडी व कोल्यूब्राोइडी की लगभग 70 प्रजातियों में देखा गया है। शोधकर्ताओं को क्रिटेशियस काल के बोइडी व कोल्यूब्राोइडी के साझा पूर्वजों में ऐसे व्यवहार के प्रमाण मिले हैं। हालांकि इस दिशा में अभी और सुराग हाथ लगना बाकी है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://scontent.fbho2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-0/p640x640/23456294_10159612805305603_5385995852926259709_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=da1649&_nc_ohc=GOVOXzHEn0IAX_6_ViD&_nc_ht=scontent.fbho2-1.fna&_nc_tp=6&oh=37b95de5de467f721ebf9ac5438c7335&oe=5F136DB9