हाल ही में महाराष्ट्र में अपने को किसानों का हितैषी घोषित करते हुए कुछ व्यक्तियों ने किसानों को जीएम फसल उगाने के लिए उकसाना आरंभ कर दिया है। इतना ही नहीं, उन जीएम फसलों को उगाने के लिए भी उकसाया जा रहा है जिन्हें अभी उचित कानूनी प्रक्रिया से स्वीकृति भी नहीं मिली है।

यह केवल अवैध ही नहीं, बेहद अनैतिक भी है क्योंकि विश्व स्तर पर जीएम फसलों के विरुद्ध बहुत प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है। भारत के कई शीर्ष वैज्ञानिक भी इन फसलों के विरुद्ध चेतावनी दे चुके हैं।

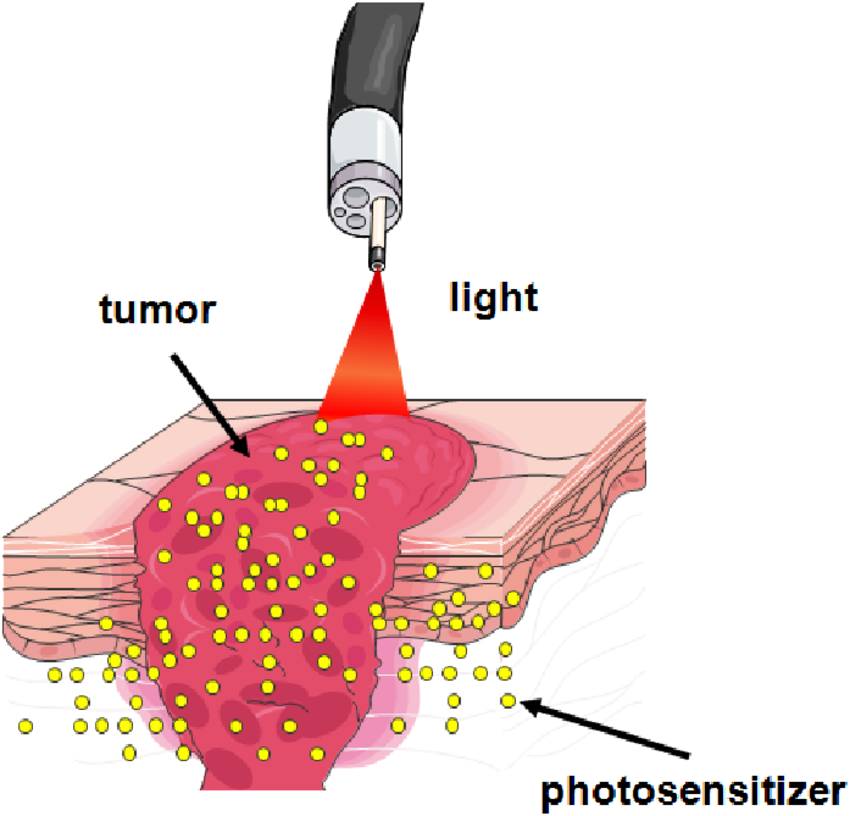

जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त फसलों को संक्षेप में जी.ई. फसल या जी.एम. (जेनेटिकली मॉडीफाइड) फसल कहते हैं। सामान्यत: एक ही पौधे की विभिन्न किस्मों से नई किस्में तैयार की जाती रही हैं। जैसे गेहूं की दो किस्मों से एक नई किस्म तैयार कर ली जाए। पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी पौधे या जंतु के जीन या आनुवंशिक गुण का प्रवेश किसी अन्य पौधे या जीव में करवाया जाता है। जैसे आलू के जीन का प्रवेश टमाटर में या सूअर के जीन का प्रवेश टमाटर में या मछली के जीन का प्रवेश सोयाबीन में या मनुष्य के जीन का प्रवेश सूअर में करवाना आदि।

जी.एम. फसलों के विरोध का एक मुख्य आधार यह रहा है कि ये फसलें स्वास्थ्य व पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं तथा यह असर जेनेटिक प्रदूषण के माध्यम से अन्य सामान्य फसलों व पौधों में फैल सकता है। इस विचार को कई देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों की इंडिपेंडेंट साइंस पैनल ने बहुत सारगर्भित ढंग से व्यक्त किया है: “जी.एम. फसलों के बारे में जिन लाभों का वायदा किया गया था वे प्राप्त नहीं हुए हैं तथा ये फसलें खेतों में बढ़ती समस्याएं उपस्थित कर रही हैं। अब इस बारे में व्यापक सहमति है कि इन फसलों का प्रसार होने पर ट्रान्सजेनिक प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता है। अत: जी.एम. फसलों व गैर-जी.एम. फसलों का सह अस्तित्व नहीं हो सकता है। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि जी.एम. फसलों की सुरक्षा प्रमाणित नहीं हो सकी है। इसके विपरीत पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं जिनसे इन फसलों की सुरक्षा सम्बंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। यदि इनकी उपेक्षा की गई तो स्वास्थ्य व पर्यावरण की क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। जी.एम. फसलों को अब दृढ़ता से खारिज कर देना चाहिए।”

इन फसलों से जुड़े खतरे का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष कई वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि जो खतरे पर्यावरण में फैलेंगे उन पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाएगा व दुष्परिणाम सामने आने पर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जेनेटिक प्रदूषण का मूल चरित्र ही ऐसा है। वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण की गंभीरता पता चलने पर इनके कारणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, पर जेनेटिक प्रदूषण पर्यावरण में चला जाए तो वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है।

ऐसी ही एक जी.एम. फसल (बीटी कपास) या उसके अवशेष खाने के बाद या ऐसे खेत में चरने के बाद अनेक भेड़-बकरियों के मरने व अनेक पशुओं के बीमार होने के समाचार मिले हैं। डॉ. सागरी रामदास ने इस मामले पर विस्तृत अनुसंधान किया है। उन्होंने बताया है कि ऐसे मामले विशेषकर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक व महाराष्ट्र में सामने आए हैं। पर अनुसंधान तंत्र ने इस पर बहुत कम ध्यान दिया है और इस गंभीर चिंता के विषय को उपेक्षित किया है। भेड़ बकरी चराने वालों ने स्पष्ट बताया कि सामान्य कपास के खेतों में चरने पर ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं पहले नहीं देखी गर्इं थीं। हरियाणा में दुधारू पशुओं को बीटी कपास के बीज व खली खिलाने के बाद उनमें दूध कम होने व प्रजनन की गंभीर समस्याएं सामने आर्इं।

जेनेटिक इंजीनियरिंग के अधिकांश महत्वपूर्ण उत्पादों के पेटेंट बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास हैं तथा वे अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए इस तकनीक का जैसा उपयोग करती हैं, उससे इस तकनीक के खतरे और बढ़ जाते हैं।

कृषि व खाद्य क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नॉलॉजी मात्र छ:-सात बहुराष्ट्रीय कंपनियों (व उनकी सहयोगी कंपनियों या उप-कंपनियों) के हाथों में हैं। इनका उद्देश्य जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विश्व कृषि व खाद्य व्यवस्था पर ऐसा नियंत्रण स्थापित करना है जैसा विश्व इतिहास में आज तक संभव नहीं हुआ है।

हाल ही में देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर पुष्प भार्गव का निधन हुआ है। वे सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलीक्यूलर बॉयोलाजी हैदराबाद के संस्थापक निदेशक रहे व नेशनल नॉलेज कमीशन के उपाध्यक्ष रहे। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां बहुचर्चित रही हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ यह भी ज़रूरी है कि जिन बहुत गंभीर खतरों के प्रति उन्होंने बार-बार चेतावनियां दीं, उन खतरों के प्रति हम सावधान रहें। विशेषकर जीएम फसलों के विरुद्ध उनकी चेतावनी महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रो. पुष्प भार्गव को जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जी.ई.ए.सी) के कार्य पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया था। जिस तरह जी.ई.ए.सी. ने बीटी बैंगन को जल्दबाज़ी में स्वीकृति दी, डॉ. पुष्प भार्गव ने उसे अनैतिक व गंभीर गलती बताया था।

प्रो. पुष्प भार्गव ने बहुत प्रखरता से जी.एम. फसलों का स्पष्ट और तथ्य आधारित विरोध किया। इस संदर्भ में अपने एक लेख में उन्होंने लिखा, “आज संदेह से परे कई प्रमाण हैं कि जीएम फसलें मनुष्यों व अन्य जीवों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण व जैव विविधता के लिए हानिकारक हैं। (इनमें) प्रयोग होने वाला बीटी जीन कपास या बैंगन के पौधों में प्रवेश कर उनके विकास को प्रतिकूल प्रभावित करता है। जी.एम. खाद्यों के बारे में यह भी सिद्ध हुआ है कि इनसे चूहों में कैंसर होता है।”

एक अन्य लेख में प्रो. भार्गव ने लिखा कि लगभग 500 अनुसंधान प्रकाशनों ने जी.एम. फसलों के मनुष्यों, अन्य जीव-जंतुओं व पौधों के स्वास्थ्य पर हानिकारक असर को स्थापित किया है। ये सभी शोध पत्र ऐसे वैज्ञानिकों के हैं जिनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा है। उन्होंने आगे लिखा कि दूसरी ओर जी.एम. फसलों का समर्थन करने वाले लगभग सभी पेपर उन वैज्ञानिकों के हैं जिन्होंने कान्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्वीकार किया है या जिनकी विश्वसनीयता व ईमानदारी के बारे में सवाल उठ सकते हैं।

प्रो. भार्गव ने इस विषय पर समस्त अनुसंधान का आकलन कर यह स्पष्ट बता दिया कि अधिकतम निष्पक्ष वैज्ञानिकों ने जीएम फसलों का विरोध ही किया है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि जिन वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया है उनमें से अनेक किसी न किसी स्तर पर जीएम बीज बेचने वाली कंपनियों या इस तरह के निहित स्वार्थों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं या प्रभावित रहे हैं।

इसी लेख में प्रो. भार्गव ने यह भी लिखा है कि केंद्रीय सरकार के कुछ विभाग जी.एम. तकनीक के दुकानदारों जैसा व्यवहार करते रहते हैं तथा संभवत: उन्होंने जी.एम. बीज बेचने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सांठ-गांठ से ऐसा किया है।

प्रो. भार्गव का सवाल है कि जब अधिकतर देशों ने व विशेषकर युरोप के देशों ने जीएम फसलों से इन्कार किया है तो हमारी सरकार को इन खतरनाक फसलों को अपनाने की जल्दी क्यों है।

ट्रिब्यून में प्रकाशित अपने लेख में विश्व ख्याति प्राप्त इस वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि जीएम फसलों को आगे बढ़ाने के इस प्रयास का अंतिम लक्ष्य भारतीय कृषि व खाद्य उत्पादन पर नियंत्रण प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र से जुड़ी एक मुख्य कंपनी का कानून तोड़ने व अनैतिक कार्यों का चार दशक का रिकार्ड है।

आज जब शक्तिशाली स्वार्थों द्वारा जीएम खाद्य फसलों को भारत में स्वीकृति दिलवाने के प्रयास अपने चरम पर हैं, तब यह बहुत ज़रूरी है कि इस विषय पर प्रो. पुष्प भार्गव की तथ्य व शोध आधारित चेतावनियों पर समुचित ध्यान दिया जाए। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://geneticliteracyproject.org/wp-content/uploads/2018/01/theintensive.jpg