पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में एक सामूहिक विवाह उत्सव के दौरान एक दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ा। वहां मौजूद एक अधिकारी ने मरीज़ को जूता सुंघाने का सुझाव ही नहीं दिया बल्कि उसे अपना जूता निकालकर सुंघाने लगे। कुछ ही देर में मरीज़ होश में आ गया। यह तो होना ही था क्योंकि मिर्गी का दौरा चंद सेकंड या मिनट से अधिक का नहीं होता। मिर्गी के दौरे के बाद मरीज़ अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है।

बाद में जूता सुंघाने का विरोध किया गया। लेकिन वे अधिकारी अड़े रहे कि यह एक कारगर उपाय है। समाज में यह मान्यता व्याप्त है कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़े तो सबसे पहले उसे जूता सुंघाया जाए। और भी तरीके अपनाए जाते हैं। मसलन मरीज़ के मुंह को ज़बर्दस्ती खोलकर पानी पिलाना। दांतों के बीच चम्मच या चाबी वगैरह फंसा दी जाती है।

मिर्गी के दौरे में मरीज़ के मुंह से झाग निकलने लगता है और शरीर की मांसपेशियों में जकड़न व अकड़न आने लगती है। मरीज़ की आंखें बंद होने लगती है या फिर वह एकटक ताकता रहता है। मरीज़ का जबड़ा बंद हो जाता है। इस वजह से जीभ तक कट जाती है (दांतों के बीच चम्मच शायद इसी से बचाव के लिए रखा जाता है)। अक्सर मिर्गी के दौरे में निचला जबड़ा अकड़ जाता है और इसकी वजह से ऊपरी व निचले जबड़े के दांत चिपक जाते हैं। मिर्गी के दौरे के दौरान अंगों की अकड़न, मुंह से झाग आने जैसे लक्षण इसकी भयावहता को बढ़ाते हैं।

मिर्गी के मरीज़ को परिवार भी हीन नज़रों से देखने लगता है। मिर्गी के मरीज़ को संभालने की बजाय उससे दूर हटना समस्या को और बढ़ा देता है। मिर्गी के मरीज़ को जिस भावनात्मक सम्बल की ज़रूरत होती है वह न मिलने से वह तनाव में रहने लगता है। मिर्गी को लेकर अज्ञानता के चलते कहा जाता है कि उसे बाहरी हवा लग चुकी है जिसे भूत-प्रेत से जोड़ा जाता है।

मिर्गी को लेकर एक मान्यता है कि पानी के स्रोत जैसे कुएं, बावड़ी, नदी-तालाब को देखने से मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। दरअसल, पानी की मौजूदगी का मिर्गी से कोई ताल्लुक नहीं है। हां, यह ज़रूर ध्यान देने की बात है कि मिर्गी के मरीज़ को पानी के स्रोतों से दूर रखना चाहिए। इतना ही नहीं मिर्गी के मरीज़ को मशीनों से दूर रखना चाहिए व वाहन चलाने से रोकना चाहिए।

मिर्गी का मरीज़ मानसिक रोगी नहीं होता। वह पागल नहीं होता। वह आम लोगों की तरह ही होता है। उसकी शारीरिक प्रक्रियाएं सामान्य होती हैं। मिर्गी के दौरे के बाद मरीज़ सामान्य हो जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में 5 करोड़ लोग मिर्गी रोग से ग्रसित हैं। मिर्गी दुनिया की सबसे व्यापक न्यूरालॉजिकल बीमारियों में से एक है। भारत में लगभग एक करोड़ मिर्गी के रोगी हैं। यह दुखद है कि मिर्गी से पीड़ित तीन-चौथाई लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पाता।

मान्यता यह भी है कि मिर्गी एक संक्रामक रोग है और यह रोगी के संपर्क में आने से फैलता है। यह पूरी तरह से गलत है। यह पूरी तरह से आनुवंशिक भी नहीं है। लगभग एक प्रतिशत लोगों में ही यह आनुवंशिक होता है।

चरक संहिता में मिर्गी का उल्लेख है। चरक ने इसे शारीरिक बीमारियों जैसा ही माना है। औषधियों से इसके उपचार की बात कही है। हिप्पोक्रेटस ने कहा है कि मिर्गी दैवी बीमारी नहीं है। महाकवि माघ ने मिर्गी की तुलना समुद्र से की है। दोनों ज़मीन पर पड़े हैं, गरजते हैं, भुजाएं हिलाते हैं व झाग पैदा करते हैं। शेक्सपीयर के साहित्य में भी मिर्गी का विवरण मिलता है। ओथेलो के नायक को मिर्गी का दौरा पड़ता है व अन्य दो पात्र कैसियो व इयागो उसकी हंसी उड़ाते हैं। उल्लेख मिलता है कि हालैंड के जाने-माने चित्रकार विन्सेन्ट वैन गॉग मिर्गी से पीड़ित थे।

मिर्गी का बुद्धि से कोई सम्बंध नहीं। दरअसल, मिर्गी एक तंत्रिका सम्बंधी विकार है। व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं इससे दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। इसके आम लक्षण हैं बेहोशी आना, चक्कर आना, गिर पड़ना, हाथ-पैरों में झटके आना वगैरह।

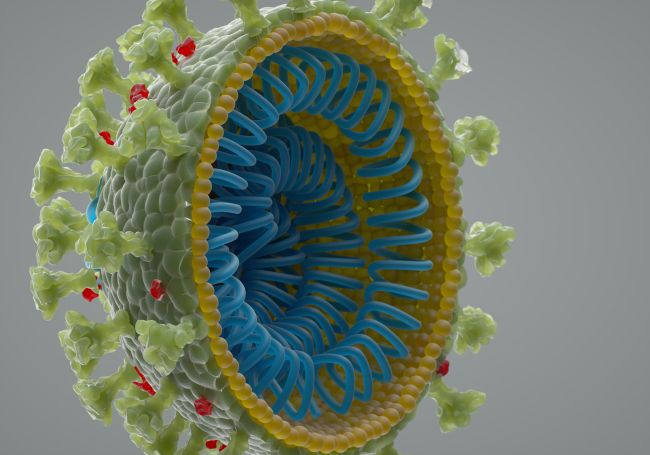

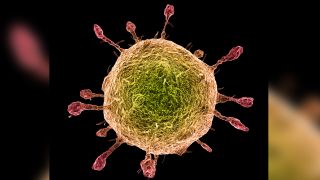

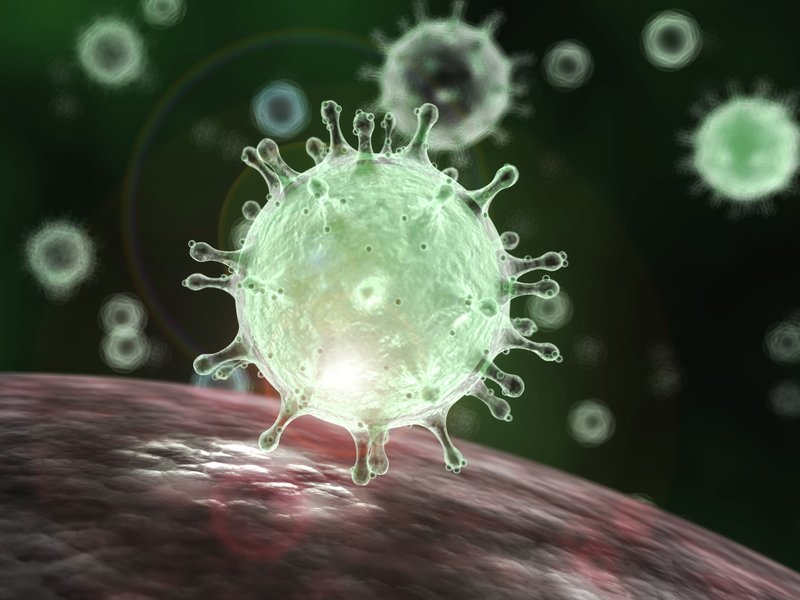

हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है जो अंतत: मस्तिष्क से जुड़ा होता है। व्यक्ति का मस्तिष्क विद्युत संकेतों पर निर्भर करता है जो तंत्रिकाएं उसे भेजती रहती हैं। हमें अपने अंगों या चमड़ी से जो भी संवेदनाएं महसूस होती हैं वे तंत्रिकाओं के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। तंत्रिकाओं के द्वारा जो संकेत मस्तिष्क तक पहुंचते हैं व मस्तिष्क से अंगों तक पहुंचते हैं वे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन में विद्युत-रासायनिक क्रिया का परिणाम होते हैं। अगर आप अपने हाथ को हिलाते हैं तो मस्तिष्क से हाथ को संकेत तंत्रिकाओं के ज़रिए ही भेजा जाता है। हर काम का संदेश मस्तिष्क तंत्रिकाओं के ज़रिए उस अंग तक भेजता है।

दुर्भाग्य से मस्तिष्क इस कार्य को कुछ लोगों में ठीक से नहीं कर पाता। मिर्गी के मरीज़ में यही होता है, खास तौर से जब मिर्गी का दौरा आया हो। दरअसल, मस्तिष्क में फीडबैक व्यवस्था होती है। अगर मस्तिष्क किसी अंग को सक्रिय रहने का निर्देश देता है तो उसे रोकने की भी व्यवस्था होती है। अगर इस व्यवस्था में गड़बड़ी हो तो उसे मस्तिष्क नियंत्रित नहीं कर पाता है। मिर्गी के लिए मस्तिष्क की यही गड़बड़ी ज़िम्मेदार होती है।

तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरान्स विद्युत-रासायनिक संकेत पैदा करते हैं जो विचारों, भावनाओं और तमाम कामों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। मिर्गी आने का अर्थ है कि एक ही वक्त में कई न्यूरॉन्स एक ही समय में संकेत देने लगते हैं – एक सेकंड में लगभग 500 संकेत जो सामान्य से कई गुना अधिक हैं। न्यूरॉन्स के ये अत्यधिक संकेत अनैच्छिक क्रियाओं, संवेदनाओं और भावनाओं की वजह बनते हैं। न्यूरॉन्स की अस्थाई गड़बड़ी से उस व्यक्ति की शारीरिक संवेदना को नुकसान होता है। व्यक्ति को दौरे पड़ने लगते हैं। दौरे की अवधि कुछ सेकंड से लेकर दो-तीन मिनट तक हो सकती है।

मिर्गी के दौरे में मासंपेशियों में संकुचन होने लगता है और मरीज़ चेतना खो देता है। कुछ में चेतना नहीं जाती और वे कुछ पल के लिए ताकते रहते हैं। मिर्गी से ग्रसित कुछ व्यक्ति दिन में कई बार इसकी जकड़ में आते हैं।

मिर्गी में मस्तिष्क के हिस्सों को असामान्य रूप से अधिक विद्युत संकेत मिलते हैं जो उसके सामान्य कामकाज को बाधित करता है। तंत्रिका कोशिकाओं के बीच विद्युतीय संकेतों में यह उछाल क्यों आता है, इसे समझने की कोशिश की जा रही है। नेवाडा विश्वविद्यालय, लॉस वेगास के शोधकर्ता रोशेल हाइन्स के नेतृत्व में तंत्रिका विज्ञानियों ने यह पता लगाया है कि मस्तिष्क के प्रोटीन्स के बीच परस्पर किस प्रकार की अंतर्क्रिया होती है।

हाइन्स की टीम ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बाधित करने में शामिल दो प्रोटीनों का पता लगाया है। नए शोध से पता चलता है कि वे दो प्रोटीन मिर्गी के लिए ज़िम्मेदार हैं। मस्तिष्क हमारी मांसपेशियों को तंत्रिकाओं के ज़रिए संकेत देता है और वे उत्तेजित होती हैं। इसी दौरान मस्तिष्क न्यूरॉन्स को यह संकेत भी देता है कि मांसपेशियों की उत्तेजना को रोक सके। इस उत्तेजना व बाधित करने के बीच सामान्य मनुष्य में संतुलन बना रहता है।

रोशेल हाइन्स व उनकी टीम ने पाया कि मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इन दोनों प्रोटीन के बीच संवाद ज़रूरी है। अगर यह संवाद न हो तो मिर्गी के झटके आने लगते हैं। शोध का जोर इस बात पर था कि इस प्रोटीन-द्वय प्रणाली को बाधित करने के तरीके का पता लगाया जाए। इसके पहले के अनुसंधान में पूरे मस्तिष्क को नियंत्रित करने पर ज़ोर दिया जाता था। इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। इस शोध को आधार बनाकर अब वैज्ञानिक इन दो प्रोटीनों के बीच संवाद पर काम कर सकते हैं। अभी तक इस तरह की दवा नहीं बनाई जा सकी है। संभावना हैं कि इस दिशा में आगे और काम होगा व ऐसी दवाएं बनाई जा सकेगी जिनसे दुष्प्रभाव कम किए जा सकेंगे।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://images.jansatta.com/2019/11/Epilepsy-disorder.jpg