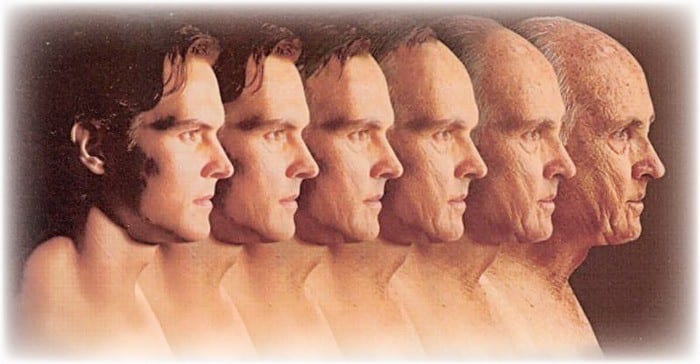

परिवर्तन और बूढ़े होने की प्रक्रियाएं ही हैं जो हमें समय बीतने का एहसास कराती हैं। और समय बीतने का एहसास न हो तो मानव विकास, कला व सभ्यता काफी अलग होंगे।

प्रोसीडिंग्स ऑफ दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइन्सेज़ (पीएनएएस) में ए एंड एम विश्वविद्यालय, एरिज़ोना स्टेट विश्वविद्यालय, चाइना कृषि विश्वविद्यालय और स्कोल्वो विज्ञान व टेक्नॉलॉजी संस्थान के शोधकर्ताओं के एक शोध पत्र में सजीवों में बुढ़ाने की प्रक्रिया की क्रियाविधि की एक समझ एक कदम आगे बढ़ी है।

इस कदम का सम्बंध कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए के एक अंश से है, जो कोशिकाओं के विभाजन और नवीनीकरण में भूमिका निभाता है। यह घटक सबसे पहले ठहरे हुए पानी की एक शैवाल में खोजा गया था और आगे चलकर पता चला कि यह अधिकांश सजीवों के डीएनए में पाया जाता है। पीएनएएस के शोध पत्र में टीम ने खुलासा किया है कि यह घटक पौधों में कैसे काम करता है। धरती पर सबसे लंबी उम्र पौधे ही पाते हैं, इसलिए इनमें इस घटक की समझ को आगे चलकर अन्य जीवों और मनुष्यों पर भी लागू किया जा सकेगा।

सजीवों में वृद्धि और प्रजनन दरअसल कोशिका विभाजन के ज़रिए होते हैं। विभाजन के दौरान कोई भी कोशिका दो कोशिकाओं में बंट जाती हैं, जो मूल कोशिका के समान होती हैं। यह प्रतिलिपिकरण कोशिका के केंद्रक में उपस्थित डीएनए की बदौलत होता है। डीएनए एक लंबा अणु होता है जिसमें कोशिका के निर्माण का ब्लूप्रिंट भी होता है और स्वयं की प्रतिलिपि बनाने का साधन भी होता है। डीएनए की प्रतिलिपि इसलिए बन पाती है क्योंकि यह दो पूरक शृंखलाओं से मिलकर बना होता है। जब ये दोनों शृंखलाएं अलग-अलग होती हैं, तो दोनों में यह क्षमता होती है कि वे अपने परिवेश से पदार्थ लेकर दूसरी शृंखला बना सकती हैं।

लेकिन इसमें एक समस्या है। प्रतिलिपिकरण के दौरान ये शृंखलाएं लंबी हो सकती हैं या किसी अन्य डीएनए से जुड़ सकती हैं। ऐसा होने पर जो अणु बनेगा वह अकार्यक्षम होगा और इस तरह से बनने वाली कोशिकाएं नाकाम साबित होंगी। लिहाज़ा डीएनए में एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि ऐसी गड़बड़ियों को रोका जा सके। प्रत्येक डीएनए के सिरों पर कुछ ऐसी रासायनिक रचना होती है जो बताती है कि वह उस अणु का अंतिम हिस्सा है। और डीएनए में यह क्षमता होती है कि वह अपने सिरों पर यह व्यवस्था बना सके।

सिरे पर स्थित इस व्यवस्था को टेलामेयर कहते हैं। यह वास्तव में उन्हीं इकाइयों से बना होता है जो डीएनए को भी बनाती हैं। और यह टेलोमेयर एक एंज़ाइम की मदद से बनाया जाता है जिसे टेलोमरेज़ कहते हैं। कोशिकाओं में किसी भी रासायनिक क्रिया के संपादन हेतु एंज़ाइम पाए जाते हैं।

बुढ़ाने की प्रक्रिया की प्रकृति को समझने की दिशा में शुरुआती खोज यह हुई थी कि कोई भी कोशिका कितनी बार विभाजित हो सकती है, इसकी एक सीमा होती है। आगे चलकर इसका कारण यह पता चला कि हर बार विभाजन के समय जो नई कोशिकाएं बनती हैं, उनका डीएनए मूल कोशिका के समान नहीं होता। हर विभाजन के बाद टेलोमेयर थोड़ा छोटा हो जाता है। एक संख्या में विभाजन के बाद टेलोमेयर निष्प्रभावी हो जाता है और कोशिका विभाजन रुक जाता है। लिहाज़ा, वृद्धि धीमी पड़ जाती है, सजीव का कामकाज ठप होने लगता है और तब कहा जाता है कि वह जीव बुढ़ा रहा है।

उपरोक्त खोज 1980 में एलिज़ाबेथ ब्लैकबर्न, कैरोल ग्राइडर और जैक ज़ोस्ताक ने की थी और इसके लिए उन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार से नवाज़ा गया था। अच्छी बात यह थी कि इन शोधकर्ताओं ने एक एंज़ाइम (टेलोमरेज़) की खोज भी की थी जिसमें टेलोमेयर के विघटन को रोकने या धीमा करने और यहां तक कि उसे पलटने की भी क्षमता होती है। टेलोमरेज़ में वह सांचा मौजूद होता है जो आसपास के परिवेश से पदार्थों को जोड़कर डीएनए का टेलोमरेज़ वाला खंड बना सकता है। इसके अलावा टेलोमरेज़ में यह क्षमता भी होती है कि वह पूरे डीएनए की ऐसी प्रतिलिपि बनवा सकता है, जिसमें अंतिम सिरा नदारद न हो। इस तरह से टेलोमरेज़ विभाजित होती कोशिकाओं को तंदुरुस्त रख सकता है।

टेलोमेयर और टेलोमरेज़ की क्रिया कोशिका मृत्यु और कोशिकाओं की वृद्धि में निर्णायक महत्व रखती है। वैसे किसी भी जीव की अधिकांश कोशिकाएं बहुत बार विभाजित नहीं होतीं, इसलिए अधिकांश कोशिकाओं को टेलोमेयर के घिसाव या संकुचन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टेम कोशिकाओं की बात अलग है। ये वे कोशिकाएं होती हैं जो क्षति या बीमारी की वजह से नष्ट होने वाली कोशिकाओं की प्रतिपूर्ति करती हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये स्टेम कोशिकाएं कम कारगर रह जाती हैं और जीव चोट या बीमारी से उबरने में असमर्थ होता जाता है। दरअसल, कई सारी ऐसी बीमारियां है जो सीधे-सीधे टेलोमरेज़ की गड़बड़ी की वजह से होती हैं। जैसे एनीमिया, त्वचा व श्वसन सम्बंधी रोग।

इसके आधार पर शायद ऐसा लगेगा कि टेलोमरेज़ को प्रोत्साहित करने के तरीके खोजकर हम वृद्धावस्था से निपट सकते हैं। लेकिन गौरतलब है कि टेलोमरेज़ का बढ़ा हुआ स्तर कैंसर कोशिकाओं को अनियंत्रित विभाजन में मदद कर नई समस्याएं पैदा कर सकता है। अत: टेलोमरेज़ की क्रियाविधि को समझना आवश्यक है ताकि हम ऐसे उपचार विकसित कर सकें जिनमें ऐसे साइड प्रभाव न हों।

पीएनएएस के शोध पत्र के लेखकों ने बताया है कि वैसे तो टेलोमरेज़ की भूमिका सारे जीवों में एक-सी होती है, लेकिन यह सही नहीं है कि उसका कामकाजी हिस्सा भी सारे सजीवों में एक जैसा हो। कामकाजी हिस्से से आशय टेलोमरेज़ के उस हिस्से से है जो कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए को टेलोमेयर के संश्लेषण में मदद देता है। इस घटक को टेलोमरेज़ आरएनए (या संक्षेप में टीआर) कहते हैं। शोध पत्र में स्पष्ट किया गया है कि टीआर की प्रकृति को समझना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि विभिन्न प्रजातियों में टीआर की प्रकृति व संरचना बहुत अलग-अलग होती है।

टीम ने अपना कार्य एरेबिडॉप्सिस थैलियाना नामक पौधे के टेलोमरेज़ के साथ प्रयोग और विश्लेषण के आधार पर किया। एरेबिडॉप्सिस थैलियाना पादप वैज्ञानिकों के लिए पसंदीदा मॉडल पौधा रहा है। शोध पत्र के मुताबिक अध्ययन से पता चला कि टीआर अणु में विविधता के बावजूद इस अणु के अंदर दो ऐसी विशिष्ट रचनाएं हैं जो विभिन्न प्रजातियों में एक जैसी बनी रही हैं। पिछले अध्ययनों से आगे बढ़कर वर्तमान अध्ययन में एरेबिडॉप्सिस थैलियाना में टीआर का एक प्रकार पहचाना गया है जो संभवत: टेलोमेयर के रख-रखाव में मदद करता है और टेलोमेयर की एक उप-इकाई के साथ जुड़कर टेलोमरेज़ की गतिविधि का पुनर्गठन करता है।

अध्ययन में पादप कोशिका, तालाब में पाई जाने वाली स्कम और अकशेरुकी जंतुओं के टीआर के तुलनात्मक लक्षण भी उजागर किए हैं। इनसे जैव विकास के उस मार्ग का भान होता है जिसे एक-कोशिकीय प्राणियों से लेकर वनस्पतियों और ज़्यादा जटिल जीवों तक के विकास के दौरान अपनाया गया है। इस मार्ग को समझकर हम यह समझ पाएंगे कि टेलोमेयर के काम को किस तरह बढ़ावा दिया जा सकता है या रोका जा सकता है।

टेलोमेयर घिसाव की प्रक्रिया अनियंत्रित कोशिका विभाजन को रोकने के लिए अनिवार्य है। इसी वजह से जीव बूढ़े होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जंतुओं की आयु चंद दशकों तक सीमित होती है। दूसरी ओर, ब्रिासलकोन चीड़ और यू वृक्ष हज़ारों साल जीवित रहते हैं। यदि हम यह समझ पाएं कि पादप जगत बुढ़ाने की प्रक्रिया से कैसे निपटता है, तो शायद हमें मनुष्यों की आयु बढ़ाने या कम से कम जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने का रास्ता मिल जाए।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://i1.wp.com/www.innovationtoronto.com/wp-content/uploads/2018/07/HUMAN-AGEING-LONGEVITY-AND-LIFE-SPAN4.jpg?resize=700%2C364