क्या तूफान आपके अंधत्व का लिहाज़ करके थमता है? – सुधींद्रनाथ दत्त की कविता उत्पाखी (शुतुरमुर्ग) से

जैव मंडल की तुलना एक बहुत बड़ी दीवार से की जा सकती है, मनुष्य जिसके ऊपर बैठा है। अगर इस जैव मंडल में से हम जानवरों की कुछ प्रजातियां गंवा भी देते हैं, तो दीवार से महज़ कुछ र्इंटें गुम होंगी, दीवार तो फिर भी खड़ी रहेगी। परंतु यदि अधिकाधिक जानवर विलुप्त होते जाएंगे, तो पूरी दीवार भी दरक सकती है। सवाल है कि र्इंटों को हटा कौन रहा है?

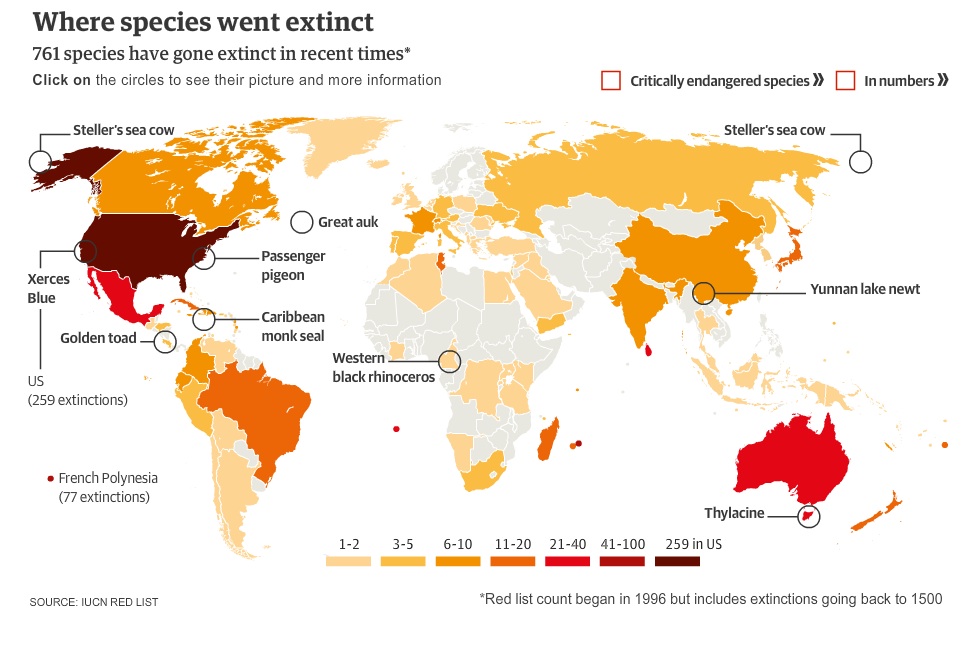

व्यापक जैविक विलोपन ऐसी वैश्विक घटना को कहते हैं जिसके दौरान पृथ्वी के 75 प्रतिशत से अधिक वन्य जीव विलुप्त हो जाते हैं। पिछले 50 करोड़ वर्षों में, इस तरह के व्यापक विलोपन की पांच घटनाएं हुई हैं। इनमें से सबसे हालिया विलोपन ने डायनासौर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन कितने लोग यह जानते हैं कि हाल ही में किए गए कई शोध अध्ययनों ने समय-समय पर यह दावा किया है कि पृथ्वी एक और व्यापक विलोपन घटना की गिरफ्त में है: छठा व्यापक विलोपन।

दरअसल, पिछले 100 वर्षों में, रीढ़धारी प्राणियों की 200 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। प्रजातियों के विलुप्त होने की यह दर (प्रति वर्ष 2 प्रजातियां), आपको शायद मामूली लगे और शायद चिंता का विषय भी न हो। शायद आप कहें कि जीव तो हर समय विलुप्त होते रहते हैं, यह तो प्रकृति का तरीका है। लेकिन पिछले बीस लाख वर्षों में विलोपन की दर को देखें तो 200 प्रजातियों को विलुप्त होने में सौ नहीं बल्कि दस हज़ार साल लगना चाहिए थे। दूसरे शब्दों में, विलुप्त होने की दर पहले के युगों की तुलना में पिछले मात्र 100 वर्षों लगभग 100 गुना बढ़ गई है।

प्रोसीडिंग्स ऑफ दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक शोध आलेख छठे व्यापक विलोपन के अपने दावों के साथ एक कदम और आगे बढ़ता है।

यह अध्ययन बताता है कि न केवल छठा व्यापक विलोपन एक वास्तविकता है, बल्कि इसके परिणाम हमारे सोच से कहीं अधिक गंभीर होंगे। इसके अलावा यह अध्ययन इसके लिए पूरी तरह मनुष्यों को ज़िम्मेदार ठहराता है। यह काफी दिलचस्प बात है कि पहला व्यापक विलोपन, जो मनुष्य के अस्तित्व में आने से बहुत पहले हुआ था, वह भी उल्काओं की बौछार या ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण नहीं बल्कि जीवों के द्वारा ही हुआ था।

अपने शोध पत्र में लेखक – गेरार्डो सेबालोस, पॉल आर. एह्यलिच, रोडोल्फो दिर्ज़ो लिखते हैं कि “पिछले कुछ दशकों में, प्राकृतवासों की हानि, अतिदोहन, घुसपैठी जीव, प्रदूषण, विषाक्तता, और हाल ही में जलवायु की गड़बड़ी, तथा इन कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं आम एवं दुर्लभ कशेरुकी आबादियों की संख्या और उनके आकार दोनों में भयावह गिरावट का कारण बनी है।” इसके अलावा, अध्ययन के अनुसार, पिछले सौ वर्षों में, “हमारे साथ पृथ्वी पर रहने वाले रीढ़धारी जीवों की 50 प्रतिशत संख्या खत्म हो चुकी है”, और इस तरह से जीवों की आबादी का ऐसा भयावह पतन इस ओर संकेत देता है कि छठा व्यापक विलोपन शुरू हो चुका है।

लेकिन इस व्यापक विलोपन के कारण यदि 75 प्रतिशत से अधिक जीव भी खत्म हो जाएं मनुष्य होने के नाते हम क्यों परवाह करें? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, शृंखला प्रभाव की तरह मनुष्यों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उदाहरण के लिए, कीट-पतंगों को ही लीजिए। पर्यावरण कीटों की अनुपस्थिति के अनुकूल हो पाए यदि उससे पहले ही कीटों की हज़ारों प्रजातियां विलुप्त हो जाएं, तो पेड़ों की हज़ारों प्रजातियां भी गायब हो जाएंगी, क्योंकि पेड़ों की कई प्रजातियां परागण के लिए कीटों पर निर्भर होती हैं। अगर पेड़ गायब हो जाते हैं, तो मानव जाति के लिए यह मौत की दस्तक होगी। हमारी धरती की हवा गंदी और ज़हरीली तो होगी ही, पृथ्वी का तापमान कई डिग्री बढ़ जाएगा। भू-क्षरण की दर बढ़ेगी जिससे कृषि योग्य भूमि का नुकसान होगा। वर्षा गंभीर रूप से प्रभावित होगी, जिसके फलस्वरूप मीठे पानी के स्रोतों की गुणवत्ता पर भी असर होगा। निश्चित रूप से, मानव पर नकारात्मक वार होगा।

यह देखते हुए कि यह बड़े पैमाने का विलोपन मानव अस्तित्व के लिए एक वास्तविक खतरा साबित हो सकता है, यह काफी निराशाजनक है कि इस विलोपन के प्राथमिक कारण – यानी हम – इससे बेखबर हैं। इसकी ओर ध्यान न देने के दो कारण हैं।

पहला कारण है, औसतन हर साल गायब होने वाली दो प्रजातियां ऐसी होती हैं जो या तो हमारे लिए आकर्षक नहीं हैं (शेर की तरह आकर्षक नहीं हैं) या दुनिया के अलग-थलग कोनों में रहती हैं, इसलिए हम उस नुकसान को महसूस नहीं करते हैं।

उदाहरण के लिए, क्या आपने कैटरीना पपफिश का नाम सुना है? या क्रिसमस आइलैंड पिपिस्ट्रेल का? या पायरेनियन आइबेक्स का? हाल ही के दिनों में ये तीनों प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन हममें से कितने लोग इस तथ्य से अवगत हैं?

विलोपन के खतरे की सूचना से हमें अनभिज्ञ रखने वाला दूसरा कारण यह है कि पृथ्वी के वन्य जीवन के स्वास्थ्य का आकलन करने हेतु शोध अध्ययनों का पूरा ध्यान केवल ‘अंतिम बिंदु’ पर रहा है – यानी जीवों की प्रजातियों का पूरी तरह विलुप्त हो जाना। और वर्तमान अध्ययन यही बताता है कि ‘अंतिम बिंदु’ आधारित उन अध्ययनों ने व्यापक विलोपन के परिमाण को कम करके आंका है। अगले हिस्से में इस बात को विस्तार में स्पष्ट किया गया है।

तर्क को आगे बढ़ाने के लिए, एक जीव प्रजाति ‘X’ पर विचार करते हैं। यह जीव ‘X’ एशिया के पंद्रह अलग-अलग देशों में फैला हुआ है। दूसरे शब्दों में, इस जीव की ‘वैश्विक आबादी’ पंद्रह अलग-अलग देशों में फैली हुई ‘स्थानीय आबादियों’ से मिलकर बनी है। किसी भी देश में, इस जीव की स्थानीय आबादी में एक निश्चित संख्या में जीव होंगे; किसी अन्य देश में एक निश्चित संख्या की स्थानीय आबादी होगी, और इसी तरह सब देशों में अलग अलग स्थानीय आबादियां होंगी।

मान लीजिए, एक साल के बाद, पंद्रह स्थानीय आबादियों में से चौदह खत्म हो जाती हैं और केवल एक अंतिम स्थानीय आबादी बची रह जाती है।

ऐसे परिदृश्य में, अगर हम केवल ‘अंतिम बिंदु’ – यानी इस जीव प्रजाति का पूर्ण विलोपन – पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हर साल हम जीव ‘X’ के सामने एक टिक मार्क लगाकर इसे ‘विलुप्त नहीं’ की श्रेणी में डाल देंगे क्योंकि एक स्थानीय आबादी तो बची हुई है।

‘विलुप्त’ या ‘विलुप्त नहीं’ का यह सख्त विभाजन जंगल में उपस्थित किसी प्रजाति के वास्तविक स्वास्थ्य को समझने का एक अपरिष्कृत तरीका है। इस मामले में, उदाहरण के लिए, केवल जीव ‘X’ को ‘विलुप्त नहीं’ के रूप में अंकित करके, हम जीव ‘X’ की सोचनीय स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। इसकी स्थानीय आबादियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस काल्पनिक परिदृश्य में यह संख्या 15 से घटकर एक तक आ पहुंची है। अर्थात व्यापक विलोपन को कम करके आंका जा रहा है।

इसलिए, वर्तमान अध्ययन के अनुसार, वर्तमान व्यापक विलोपन की घटना का सही अनुमान लगाने के लिए, यह ज़रूरी है कि प्रजातियों की स्थानीय आबादियों के विलुप्त होने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि केवल वैश्विक विलुप्ति पर। कोई जीव जीवित है इसका मतलब यह नहीं कि वह फल-फूल रहा है।

पिछले सभी अध्ययनों में इसी दोषपूर्ण रास्ते को अपनाया गया है जिनमें केवल ‘अंतिम बिंदु’ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस प्रकार ये अध्ययन इस गलतफहमी के शिकार हैं कि जैव विविधता के नुकसान का दौर शुरू ही हो रहा है, और मानव जाति के पास इसका मुकाबला करने के लिए कई दशकों का समय उपलब्ध है। विलुप्त होने की दर केवल दो जीव प्रति वर्ष ही तो है। लेकिन वर्तमान अध्ययन इसका ज़ोरदार विरोध करता है: “हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि छठा सामूहिक विलोपन शुरू हो चुका है और प्रभावी कार्रवाई के लिए वक्त बहुत कम है, शायद दो या तीन दशक।” शायद, इससे भी कम।

बेशक, यह कहना सही नहीं है कि मानव जाति कुछ दशकों के भीतर विलुप्त हो जाएगी; लेकिन अगर हमने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया तो यह व्यापक विलोपन दो या तीन दशकों के भीतर अपरिवर्तनीय साबित होगा। नतीजतन, इसके साथ ही मानव जाति के विलोपन की संभावना शुरू हो जाएगी।

इस तरह के मज़बूत दावे का समर्थन करने के लिए, यह अध्ययन एक नए दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। पूर्व अध्ययनों के विपरीत, यह दो महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखता है जो ‘अंतिम बिंदु’ – अर्थात किसी जीव प्रजाति के संपूर्ण वैश्विक विलोपन – से ठीक पहले सामने आते हैं। पहला है, जैसा कि ऊपर कहा गया, पिछले सौ वर्षों में विभिन्न जीव प्रजातियों की स्थानीय आबादियों में कमी। दूसरा है, इसी अवधि में उनके भौगोलिक आवास में कमी। (नोट: इस अध्ययन के लिए, 27,600 कशेरुकी जीवों की स्थानीय आबादियों पर ध्यान दिया गया, जो दुनिया की कुल लगभग 87 लाख जीव प्रजातियों का एक छोटा-सा अंश है।)

अध्ययन बताता है कि पिछले सौ वर्षों में विभिन्न जानवरों की एक अरब स्थानीय आबादियां विलुप्त हो चुकी हैं। जी हां, एक अरब। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया में एक अरब जीव प्रजातियां विश्व स्तर पर पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, बल्कि यह है कि विभिन्न प्रजातियों की कुल एक अरब स्थानीय आबादियां दुनिया के कुछ क्षेत्रों में हमेशा के लिए खत्म हो गई है, जबकि ये जीव अभी भी दुनिया के अन्य क्षेत्रों में मौजूद है। अर्थात, इन प्रजातियों का ‘स्थानीय’ विलोपन हुआ है।

उदाहरण के लिए, एक समय में एशियाई शेर की हज़ारों स्थानीय आबादियां पूरे भारत में पाई जाती थी। लेकिन समय के साथ, ये सभी स्थानीय आबादियां, अन्य जीवों की एक अरब स्थानीय आबादियों के साथ विलुप्त हो गर्इं। आज, एशियाई शेरों की अंतिम कुछेक स्थानीय आबादियां गुजरात में एक अलग-थलग भाग (गिर वन) में पाई जाती है। जब ये चंद अंतिम स्थानीय आबादियां विलुप्त हो जाएंगी, तो एशियाई शेर को ‘विश्व स्तर पर विलुप्त’ घोषित कर दिया जाएगा। तब यह विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाएगा।

अध्ययन एक और विचलित करने वाला तथ्य बताता है।

पिछले सौ वर्षों में, पृथ्वी की रीढ़धारी प्रजातियों में से 32 प्रतिशत की आबादी के आकार और भौगोलिक विस्तार में कमी आई है। अध्ययन में विश्लेषण किए गए सभी 177 स्तनधारियों ने अपने भौगोलिक क्षेत्रों का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा खो दिया है। और 40 प्रतिशत से अधिक प्रजातियों की सीमा 80 प्रतिशत से अधिक घट गई है। और तो और, जीवों की जिन प्रजातियां को ‘कम चिंता’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, वे भी इसी तरह के संकटों से पीड़ित हैं और लगातार ‘लुप्तप्राय’ श्रेणी की ओर बढ़ रही हैं।

“हमारा डैटा बताता है कि प्रजातियों के विलुप्त होने से परे, पृथ्वी स्थानीय आबादियों में गिरावट और विलुप्त होने की एक विशाल घटना का सामना कर रही है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य और सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पारिस्थितिकी तंत्र सभ्यता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अंतत: मानवता इस ब्राहृाण्ड में जीवन के एकमात्र समुच्चय के उन्मूलन की बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी।”

इसलिए, भले ही विश्व स्तर पर हर साल ‘मात्र दो’ प्रजातियां विलुप्त हो रही हों, यह ‘मात्र दो’ की संख्या दुनिया भर में विभिन्न जीव प्रजातियों की सैकड़ों-हज़ारों स्थानीय आबादियों के कठोर और व्यापक विलोप का संकेत देती है। आखिरकार, इस तरह स्थानीय आबादियों और प्राकृतवासों का नुकसान कुछ ही समय में हज़ारों जीव प्रजातियों के वैश्विक विलोप का कारण बन जाएगा: जिसको व्यापक विलोपन कहते हैं।

तो, हम स्थानीय आबादियों के विलोपन की इस लहर का मुकाबला कैसे करें और छठे सामूहिक विलोपन को कैसे रोकें?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए चाहें तो वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों, लोक निकायों, राष्ट्रीय नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वगैरह की बात कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल का असली जवाब वह है जो हम – और हाई स्कूल का कोई भी छात्र – लंबे समय से जानते हैं। यह एक ऐसा जवाब है जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि ऐसा लगता है कि इसकी धार बोथरी हो गई है: उपभोग में कमी करें, जनसंख्या पर लगाम कसें।

हालांकि, अध्ययन के नापसंद दावों को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई वैज्ञानिकों ने इसके निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं।

इन वैज्ञानिकों को लगता है कि यह अध्ययन फालतू में ‘भेड़िया आया, भेड़िया आया’ का शोर मचाने जैसा है, क्योंकि व्यापक विलुप्ति की घटनाओं के इरादे कहीं अधिक सख्त होते हैं। इन शंकालुओं का मानना है कि व्यापक विलुप्ति की घटनाएं लाखों वर्षों में सामने आती हैं। इसलिए यह मान लेना जल्दबाज़ी होगी कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आखिरकार इस अध्ययन में मात्र पिछले 100 वर्षों में केवल रीढ़धारी जीवों की विलुप्ति की संख्या पर ही तो विचार किया गया है। यह अवधि पिछले बड़े पैमाने पर विलोपन घटनाओं की तुलना में पलक झपकाने जैसी है। कीटों और अन्य गैर-कशेरुकी जीवों का क्या? केवल 27,600 कशेरुकी जीवों पर ध्यान केंद्रित करके (जो कुल 87 लाख जीव प्रजातियों का अंश-मात्र है) यह अध्ययन व्यापक विलुप्ति की घटना की एक ऐसी तस्वीर खींचता है जो वास्तविकता से कहीं अधिक गंभीर और अतिरंजित बन गई है।

इसके अलावा, एक यह तर्क भी दिया जा सकता है कि विलोपन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए मनुष्य नामक प्राणि कोई न कोई समाधान खोज निकालेगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह ध्यान रखना समझदारी होगी कि जैविक व्यापक विलोपन की घटना अचानक होने वाली घटना नहीं है जो पूरी मानव जाति को एक झपट्टा मारकर समाप्त कर देगी। यह सही है कि ऐसी घटना के दौरान अल्पावधि में हज़ारों जीव प्रजातियां उच्च दर से विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन यह अल्पावधि लाखों वर्षों में फैली होती है। यह लंबी अल्पावधि मनुष्य को पेड़ों में परागण के लिए रोबोट विकसित करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। उसी तरह यदि विश्व के मत्स्य भंडार प्रभावित होते हैं, तो यह अल्पावधि कृत्रिम मांस तैयार करने के लिए काफी है। यहां तक कि ऐसी प्रौद्योगिकियों का निर्माण करने के लिए भी यह पर्याप्त समय हो सकता है, जिससे विलुप्त पेड़-पौधों की नकल कर वायुमंडलीय ऑक्सीजन और अन्य गैसों की निश्चित मात्रा को बरकरार रखा जा सके। तब तक, हम अन्य ग्रहों पर बस ही चुके होंगे। तो, व्यापक विलोपन का खतरा उतना बुरा नहीं हो सकता है जितना लगता है, कम से कम मनुष्यों के लिए तो नहीं।

फिर भी, यह अध्ययन दावा करता है कि अगर हम अभी, दो या तीन दशकों के अंदर, कार्रवाई नहीं करते हैं तो सामूहिक विलोपन स्थायी होगा। नतीजतन, स्थानीय आबादियों के विलुप्त होने की दर कैंसर की तरह बढ़ सकती है। इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता में गिरावट आएगी और मानव अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।

लेकिन क्या जैव विविधता में गिरावट हमारे तकनीकी विकास को पछाड़ देगी? खतरे की घंटी बजाने से पहले इस सवाल पर विचार करना ज़रूरी है।

फिर भी, मैं कहना चाहूंगा कि हमने पिछले सौ वर्षों में 50 प्रतिशत कशेरुकी जीवों का सफाया तो कर दिया है, अगर अब कुछ नहीं किया गया तो हम जल्द ही बचे हुए 50 प्रतिशत को भी खो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से, विलुप्त होने की गति को देखते हुए, मेरे मन में सवाल आता है कि क्या मानव के पास, प्रौद्योगिकी या अन्य माध्यम से, इसका सामना करने के लिए पर्याप्त समय होगा। इसके अलावा, जैव विविधता के नुकसान की ऐसी दर पहले हो चुकी विलोपन की घटनाओं से कहीं अधिक विनाशकारी साबित हो सकती है।

मेरे साथ बातचीत के दौरान अध्ययन के प्रमुख लेखक गेरार्डो सेबलोस ने कहा था कि ‘इससे यह और भी ज़रूरी हो जाता है। पिछले सभी व्यापक विलोपन की घटनाएं लाखों वर्षों में फैली हुई थीं, लेकिन वर्तमान व्यापक विलोपन केवल कुछ सौ वर्षों में फैला हुआ है!’

उन्होंने बात को जारी रखते हुए कहा: ‘और आप कितना संदेह करेंगे? मैं केवल दो वैज्ञानिकों को जानता हूं जो कहते हैं कि छठा व्यापक विलोपन कुछ नहीं है। अगर हम अगले दो या तीन दशकों के भीतर इस व्यापक विलोपन की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हमारा विनाश निश्चित और पूर्ण होगा। वास्तव में, इस बात में क्या तुक है कि आप व्यापक विलोपन के और गंभीर होने की प्रतीक्षा करें ताकि आपको यकीन हो जाए कि व्यापक विलोपन सचमुच हो रहा है? उस समय तक कुछ भी करने का समय बीत चुका होगा। विलोपन की प्रतीक्षा करना और फिर कहना कि ‘अरे, यह तो वास्तव में हो गया’ बेकार है, क्योंकि तब तक हम जा चुके होंगे। हमको कोई कदम उठाना चाहिए। अभी।’ (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : http://public.media.smithsonianmag.com/legacy_blog/extinctions.jpg