चीतों, तेंदुओं के शरीर पर धब्बे या बिल्लियों के शरीर पर धारियां पाई जाती हैं। यह सवाल अनसुलझा रहा है कि कुछ जानवरों के शरीर के पैटर्न कैसे बनते हैं? अब, हडसनअल्फा इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नॉलॉजी के ग्रेगरी बार्श बताते हैं कि प्रकृति में पैटर्नों की व्याख्या करने वाला 70 साल पुराना सिद्धांत इस पहेली को सुलझाने में भी सक्षम है।

दरअसल 1952 में कंप्यूटिंग में अग्रणी एलन ट्यूरिंग ने बताया था कि प्रकृति में दिखने वाले पैटर्न संभवत: तब बनते हैं जब एक-दूसरे के कार्य को प्रेरित और बाधित करने वाले अणु ऊतकों में अलग-अलग गति से बहते हैं। इसके तीस साल बाद कुछ वैज्ञानिकों ने ट्यूरिंग के इस सिद्धांत पर एक परिकल्पना बनाई थी कि उत्प्रेरक अणु कोशिकाओं को रंग प्रदान करते हैं लेकिन साथ ही वे अणु अवरोधकों का भी निर्माण करने लगते हैं। अवरोधक अणु प्रेरकों की तुलना में अधिक तेज़ी से फैलते हैं और रंजकों का निर्माण रोक देते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर विभिन्न रंग के फर या बालों के रंजक के पैटर्न के स्रोत का स्पष्टीकरण तो हुआ लेकिन शरीर पर पैटर्न बनने की शुरुआत कब और कहां होती है, यह सवाल अनसुलझा ही था।

इसलिए बार्श की टीम ने घरेलू बिल्लियों की चमड़ी के रंग के प्रेरकों और अवरोधकों को देखा। करीब एक दशक पहले उन्होंने बिल्लियों में टैबी नामक जीन की पहचान की थी। इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाए तो टैबी बिल्लियों में धारियों की जगह काले धब्बे बन जाते हैं। हडसनअल्फा के आनुवंशिकीविद क्रिस्टोफर कैलिन ने बड़े और काले धब्बों वाले किंग चीतों में भी इसी जीन का उत्परिवर्तन पाया था। इससे लगता है कि जंगली व घरेलू दोनों बिल्लियों में रंग एक ही जीन के कारण आता है।

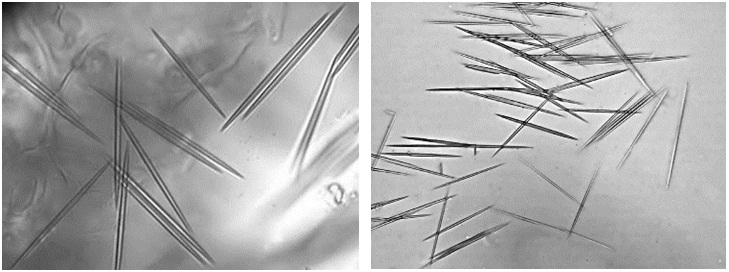

लेकिन विकास के दौरान अन्य जीन और उनमें हुए उत्परिवर्तन क्या करते हैं यह जानने के लिए कैलिन और उनके साथियों ने कई वर्षों तक जंगली बिल्लियों का गर्भाशय निकालकर बांझ बनाने वाले क्लीनिक से उनके हटाए गए ऊतकों का अध्ययन किया, इनमें कई गर्भवती बिल्लियों के भी ऊतक थे। उन्हें पहली बार त्वचा में अस्थायी मोटाई 28 से 30 दिन के भ्रूण में दिखी, बाद में इन्हीं जगहों पर काली धारियां बनती हैं।

इसके बाद शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक अवस्था के भ्रूण की एक-एक त्वचा कोशिका से सक्रिय जीन पृथक किए और उन्हें अनुक्रमित किया। लगभग 20 दिन के भ्रूण में त्वचा के उस हिस्से में, जहां स्थायी रूप से काली धारियां बनने वाली थीं, Wnt संकेतों से सम्बंधित कुछ जीन्स की गतिविधि में तेज़ी दिखाई दी। Wnt संकेत कई जानवरों में विकास के दौरान कोशिका की भूमिका तय करने और वृद्धि के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इनमें सबसे सक्रिय जीन था Dkk4। बायोआर्काइव में शोधकर्ताओं ने बताया है कि Dkk4 जीन को निष्क्रिय करने वाले उत्परिवर्तन के कारण ही बिल्लियों की कुछ किस्मों (एबिसिनियन और सिंगापुरा) के शरीर के निशान बहुत छोटे-छोटे हो गए हैं। यह भी पाया गया कि घरेलू बिल्लियों में Wnt और Dkk4 जीन्स प्रेरक और अवरोधक की तरह कार्य करते हैं। गहरे रंग की त्वचा में ये लगभग समान मात्रा में मौजूद रहते हैं। लेकिन पीली रंगत वाली त्वचा में तेज़ी से फैलने वाला Dkk4 प्रोटीन Wnt संकेतों को बाधित कर देता है जिससे रंजक का निर्माण बंद हो जाता है। इसी के परिणामस्वरूप धारियां बनती हैं।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://science.sciencemag.org/sites/default/files/highwire/sci/370/6521/1147/embed/graphic-1.gif