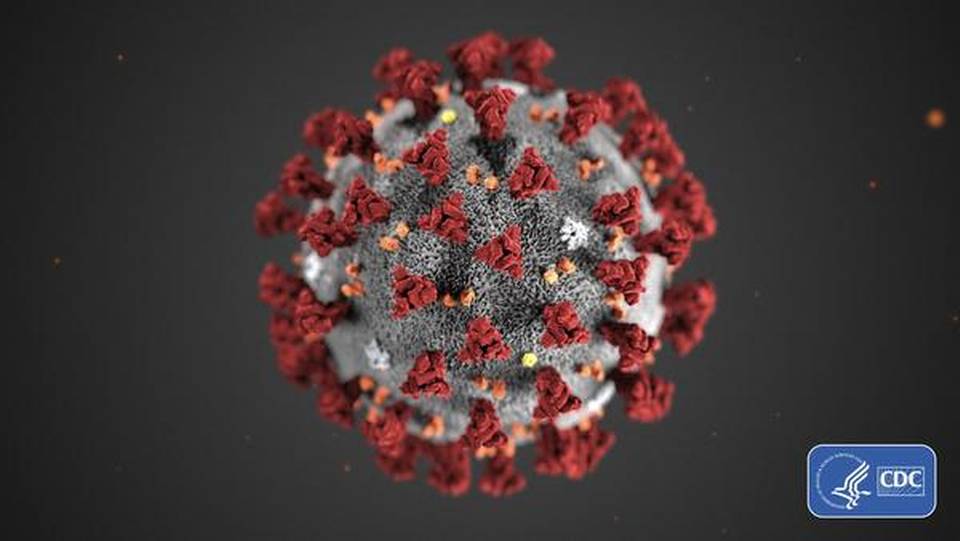

दुनिया के रंगमंच पर एक वायरस इन दिनों खलनायक की भूमिका में है! SARS-CoV-2 नामक वायरस की वजह से इंसानी दुनिया के पहिए थम चुके हैं।

और वायरस की हैसियत क्या है। पूरी तरह से सजीव की पदवी भी नहीं मिल सकी इसे। यह सजीव व निर्जीव के बीच की दहलीज़ पर है। इस पार वह एक निर्जीव, निस्तेज कण मात्र होता है, वहीं किसी कोशिका में घुसपैठ कर जाए तो जी उठता है।

वायरस एक सरल-सा कण है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल का मामूली-सा धागा व चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। सूक्ष्म इतना कि नग्न आंखों से दिखाई ही न दे। मिलीमीटर या सेंटीमीटर तो इसके सामने विशाल हैं। यह महज़ कुछ नैनोमीटर (एक मिलीमीटर का दस लाखवां हिस्सा) का होता है। लेकिन इस अति सूक्ष्म कण ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह सच है कि कुछ वायरस अपने मेज़बान के साथ रोगजनक सम्बंध रखते हैं – सर्दी-ज़ुकाम, गंभीर श्वसन रोग से लगाकर मृत्यु शैय्या तक पहुंचा देते हैं।

वायरस को सक्रिय होने के लिए कोई सजीव शरीर चाहिए। वायरस जैसे ही सजीव कोशिकाओं में प्रवेश करता है, कोशिका की कार्यप्रणाली पर अपना कब्ज़ा जमा लेता है और फिर अपने हिसाब से कोशिका को संचालित करने लगता है। वायरस खुद अपने न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिलिपियां बनाने लगता है।

लेकिन सभी वायरस खलनायक नहीं होते। कई वायरस तो वाकई में उन बैक्टीरिया को अपना शिकार बनाते हैं जिनके मारे दुनिया में महामारियां आई हैं। प्लेग, तपेदिक, कोढ़, टायफाइड, बैक्टीरियल मेनिन्जाइटिस, निमोनिया इत्यादि प्रमुख बैक्टीरिया-जनित रोग हैं। एक ज़माना था जब इन बीमारियों की वजह से लोग जान गंवा देते थे। अब इन बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां उपलब्ध हैं।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर समस्याएं बढ़ी हैं। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी हुए हैं। बैक्टीरिया इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं। टीबी के जीवाणु बहु-औषधि प्रतिरोधी हो चुके हैं। ऐसे मरीज़ों का इलाज करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है।

दुनिया भर में चिंता व्याप्त है कि एंटीबायोटिक के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध के चलते कहीं हम उस दौर में न लौट जाएं जब एंटीबायोटिक थे ही नहीं।

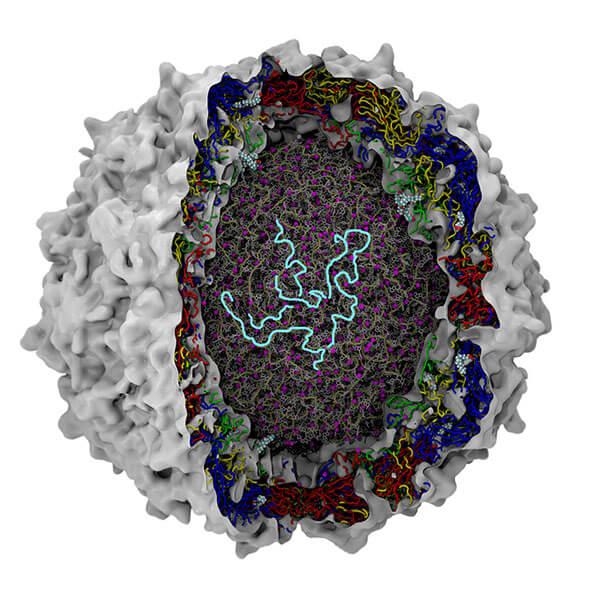

वायरस की दुनिया में एक किस्म के वायरसों को बैक्टीरियोफेज (बैक्टीरिया-भक्षी) कहते हैं। दरअसल, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। ये बैक्टीरिया की कोशिका में घुस जाते हैं और उससे अपनी प्रतिलिपियां बनवाते हैं। इसका परिणाम होता है बैक्टीरिया कोशिका की मृत्यु। ये बैक्टीरियोफेज वायरस मुक्त हो जाते हैं और फिर से किसी बैक्टीरिया में घुसते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है।

हज़ारों प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं जिनमें से प्रत्येक प्रकार केवल एक या कुछ ही प्रकार के बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है। अन्य वायरसों के समान इनकी आकृति भी सरल होती है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल होता है जो कैप्सिड नामक आवरण से घिरा होता है।

बैक्टीरियोेफेज की खोज 1915 में फ्रेडरिक विलियम ट्वॉर्ट द्वारा चेचक का टीका बनाने की कोशिश के दौरान की गई थी। वे दरअसल, एक प्लेट पर वैक्सिनिया बैक्टीरिया का कल्चर करने में मुश्किल का सामना कर रहे थे क्योंकि प्लेट में बैक्टीरिया वायरस से संक्रमित होकर मर रहे थे। ट्वॉर्ट के ये अवलोकन प्रकाशित हुए मगर प्रथम विश्व युद्ध व वित्तीय बाधाओं के चलते वे आगे इस दिशा में काम नहीं कर सके। 1917 में इस काम को सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक फेलिक्स डी हेरेल ने पेरिस के पाश्चर संस्थान में आगे बढ़ाया। उन्होंने पेचिश के रोगियों को ठीक करने के लिए ‘बैक्टीरियोफेज’ का उपयोग किया था।

पेरिस के एक अस्पताल में चार मरीज़ शिगेला बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण पेचिश से पीड़ित थे। इस बीमारी में खूनी दस्त, पेट में ऐंठन व बुखार आता है। उन मरीज़ों को शिगेला बैक्टीरिया का भक्षण करने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस की खुराक दी गई। आश्चर्यजनक रूप से, एक ही दिन में उन मरीज़ों में बीमारी से उबरने के संकेत मिले।

हेरेल के निष्कर्ष प्रकाशित होने के बाद चिकित्सक रिचर्ड ब्रइनोगे और उनके छात्र मैसिन ने एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाले चमड़ी के रोग के उपचार में बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया और 48 घंटों के भीतर ठीक होने के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए।

1925 में हेरेल ने प्लेग-पीड़ित चार मरीज़ों का इलाज किया। प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब इसका भक्षण करने वाले बैक्टीरियोफेज का इंजेक्शन लगाया गया तो चारों मरीज़ स्वस्थ हो गए।

जीवाणु संक्रमण से उबरने की सफलता की कहानी ने मिस्र में क्वारेंटाइन बोर्ड के ब्रिटिश प्रतिनिधि मॉरिसन का ध्यान खींचा। मॉरिसन ने हेरेल को फेज उपचार पर काम करने के लिए जुड़ने का अनुरोध किया। हेरेल को 1926 में कई अस्पतालों व अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से भारत में, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन (आईआरएफए) द्वारा फेज उपचार करने के लिए जोड़ा गया। 1927 में यह काम शुरू होकर नौ साल तक चला और 1936 में पूरा किया गया। जो काम था वह प्रदूषित पानी की वजह से हैजे में फेज उपचार के प्रभाव का अध्ययन करना था। अध्ययन के नतीजे उम्मीद जगाने वाले थे। 1927 में एसोसिएशन ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के सातवें सम्मेलन में फेज उपचार ने खासा ध्यान आकर्षित किया।

पिछले कुछ वर्षों में बैक्टीरियोफेज पर काफी अनुसंधान हुआ है। बैक्टीरियोफेज बहुकोशिकीय जंतुओं या वनस्पतियों में कोई बीमारी नहीं फैलाते। ऐसे वायरस न केवल मनुष्यों में बल्कि फसलों की बैक्टीरिया-जनित बीमारियों के उपचार में उपयोगी हो सकते हैं।

बैक्टीरिया-जनित बीमारियों में दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता एक आम समस्या है। हाल ही में युनाइटेड किंगडम में एक बैक्टीरिया-जनित बीमारी में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाने की वजह से एक किशोर मौत की कगार पर था। उसका इलाज बैक्टीरियोफेज की मदद से सफलतापूर्वक किया जा सका।

इन दिनों बैक्टीरियोफेज को जेनेटिक इंजीनियरींग के जरिए इस तरह से बनाया जा रहा है कि वह विशिष्ट बैक्टीरिया को निशाना बना सके।

उपचार के लिए बैक्टीरियोफेज का डोज़ सुविधानुसार या तो मुंह से दिया जा सकता है या फिर घाव पर लगाया जा सकता है या फिर संक्रमित हिस्से पर स्प्रे किया जा सकता है। इंजेक्शन के ज़रिए फेज की खुराक को कैसे दी जाए इस पर परीक्षण चल रहे हैं।

बैक्टीरियोफेज उपचार को लेकर कुछ आस बनती दिखाई दे रही है। कुछ अस्पतालों में वायरस-उपचार के सफल उपयोग के समाचार मिले हैं। बैक्टीरियोफेज वायरसों को पहचानना व एकत्रित करना और उन्हें सहेजकर रखना अब आसान हुआ है। एक समय पर एंटीबायोटिक दवाओं ने संक्रामक रोगों से बचने में अहम भूमिका अदा की थी और आज भी कर रहे हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया जनित बीमारियों का उपचार इस दिशा में क्रांतिकारी साबित होगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

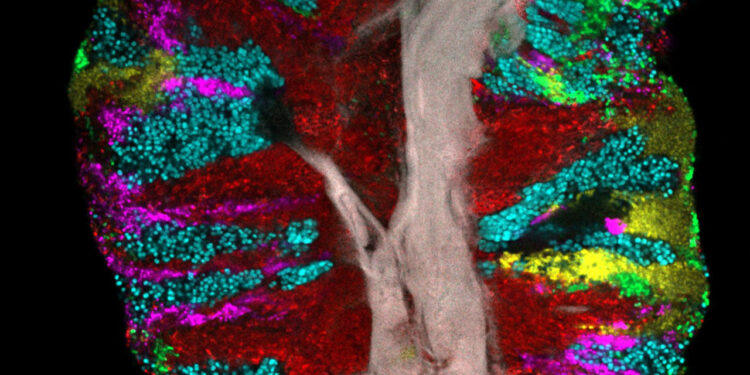

Photo Credit : https://www.cancer.gov/sites/g/files/xnrzdm211/files/styles/cgov_article/public/cgov_image/media_image/100/600/6/files/polio-virus-article.jpg?h=b26af281&itok=awKDstU0